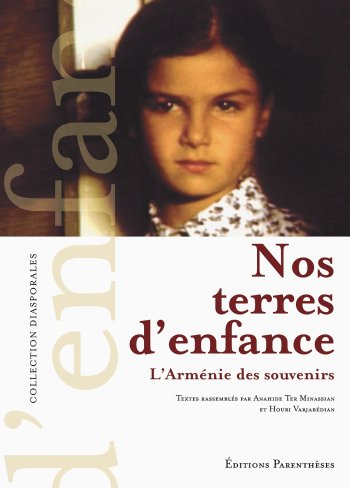

Anahide Ter Minassian, Houri Varjabédian

Nos terres d’enfance

L’Arménie des souvenirs

Collection : Diasporales

Paru en août 2010

Prix : 25 €

Mélinée Manouchian

MANOUCHIAN

Témoignage suivi de poèmes, lettres et documents inédits

Collection : Diasporales

Paru en novembre 2023

Prix : 24 €

Meguerditch Margossian

Sur les rives du Tigre

Collection : Diasporales

Paru en mars 2022

Prix : 14 €

Chavarche Missakian

Face à l’innommable

avril 1915

Collection : Diasporales

Paru en avril 2015

Prix : 19 €

Fethiye Çetin

Le livre de ma grand-mère

Suivi de : Les fontaines de Havav

Collection : Diasporales

Paru en novembre 2013

Prix : 18 €

Jean-Claude Belfiore

Moi, Azil Kémal, j’ai tué des Arméniens

Carnets d’un officier de l’armée ottomane

Collection : Diasporales

Paru en avril 2013

Prix : 19 €

Takuhi Tovmasyan

Mémoires culinaires du Bosphore

Collection : Diasporales

Paru en octobre 2012

Prix : 22 €

Arménouhie Kévonian

Les noces noires de Gulizar

Collection : Diasporales

Paru en septembre 2005

Prix : 19 €

Avétis Aharonian

Sur le chemin de la liberté

Collection : Diasporales

Paru en novembre 2006

Prix : 14 €

Avis de recherche

Une anthologie de la poésie arménienne contemporaine

Collection : Diasporales

Paru en août 2006

Prix : 24 €

Michael J. Arlen

Embarquement pour l’Ararat

Collection : Diasporales

Paru en novembre 2005

Prix : 18 €

Jean Ayanian

Le Kemp, une enfance intra-muros

Collection : Diasporales

Paru en avril 2001

Prix : 19 €